このブログでは、実際のレッスンで筆者が見てきた、多くの生徒さんがおちいりやすいミス、左手・右手の使い方について紹介し、その対策を紹介しています。

今回のテーマは、[ヘッドの位置]。

「ヘッド」とは、ギターの弦が巻かれている先端の部分です。

この位置は非常に重要で、左手の操作性に大きく影響します。

●ヘッドが下がってしまう

レッスンでも一番多く目にするのが、「ヘッドが下がってしまう」ことです。

ヘッド適正な位置は、左肩から頭頂までの間ならどこでもOKです。

下の写真でいうと、赤いラインが筆者のヘッドの位置。

青のラインは肩の高さなので、これより上にあればよいでしょう。

正しいヘッドの位置

生徒さんに、

「ヘッドが下がっていますよ」

と指摘すると、一度は直りますが、しばらくすると元に戻ってしまう生徒さんが多いようです。

おそらく、ヘッドを下げると左手も下がるため、ラクに感じるからでしょう。

しかしそのために、あとあと左指の押さえに苦労することになりますので、要注意です。

アコースティックギターの演奏で、右足にギターを乗せ、ヘッドを下げて弾いているのを見ますが、

クラシックの場合は、より“複雑な音型”を左手で押さえなければなりません。

最初は正しい位置で弾く練習をすることをおススメします。

以下、ヘッドが下がってしまうことによる悪影響について、写真で具体的に説明してみましょう。

●視点がフレットから遠くなる

たとえば、野球のバッティング・・・。

野球をやられたことのない方は、卓球でもよいかと思います。

真ん中や高めのボールは、バット(ラケット)に当てやすいのですが、「低いボール」「遠いボール」を打つのは難しいと言われます。

下の写真のように、「低いボール」は、バッターの目線から遠く、距離感がつかみにくいため、バットの芯でとらえにくいからです。

「低いボール」に空振り!

ギターにも通じる部分があります。

フレットの視認性、つまり、「フレットが、近くでよく見えるかどうか」は大切です。

ヘッドが下がると、目から遠くなり、視認性が落ちます。

プロの方の中には、フレットにかなり顔を近づけて弾く人がいます。

●低音弦を押さえにくくなる

ヘッドが下がると、低音弦に手が届きにくくなります。

そのため、低音弦を弾くときに、左肩を下げなければならず、不自然な体勢となります。

ヘッドが下がると、低音弦が弾きにくくなる

最後に、ヘッドの位置というテーマから外れますが、「フレットの視認性」にも関係するので、

「表面版の傾き」についても少し加えておきます。

生徒さんから、

「フレットを見やすいように、ギター(表面版)を手前に傾けていいのでしょうか?」

と聞かれることがあります。

答えは、「Yes!」です。

利点は2つあります。

・フレットが見やすくなる

・ギターの裏板を体から少し離して構えることにより、音の振動を止めずにすむ。

(ギターを体で抱え込むと、音の振動を止めてしまう)

-300x192.jpg)

前に傾けると、フレットが見にくくなる

-300x206.jpg)

垂直な構え

-300x189.jpg)

少し上に向けると、フレットが見やすくなる

通常は、ギターを垂直に構えず、表面版を少し上に傾けて構えます。

そうしているギタリストも多いと思います。

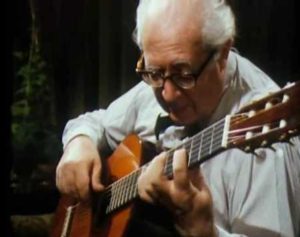

下の写真は、「ギターの神様」といわれる、アンドレス・セゴビア(1893-1987年)の写真です。

プロのギタリストの構えをぜひ参考にしてみてください。

適正なヘッド位置

表面版は少し上向きに

関連記事

左手のコツ Part.1[安定する押さえ方]

左手のコツ Part.2[弦との距離]音階編

左手のコツ Part.3[弦との距離]和音編

左手のコツ Part.4[手の向き]音階編

左手のコツ Part.5[手の向き]和音編

左手のコツ Part.6[位置を決める]